Dos cosas importantes en un viaje largo son la compañía y los libros que cargas. Si el viaje te lo organiza tu hija, mejor, te hace de intérprete, sabe hacer el checking on line de un vuelo, va a encontrar un restaurante a diez minutos del hotel de Vietnam al que acabas de llegar y sabe mantener una conversación respetuosa con el guía o conductor que te acompaña.

Una lección aprendida en este último periplo es que las guías de Lonely planet no merecen ser cargadas en el equipaje. Pueden servir para planificar los sitios que vas a visitar y sus posibilidades, pero con unas notas sobre algunos de los destinos, es suficiente.

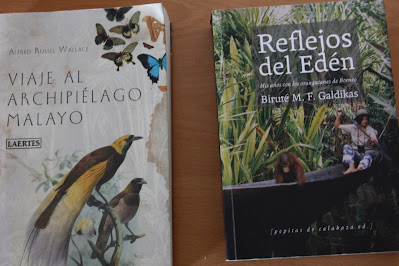

En cambio, llevar buenos libros que te ilustren es un esfuerzo que merece la pena, aunque sean voluminosos como “Viaje al archipiélago malayo” de Alfred Russell Wallace. Un naturalista que visitó muchas islas de Indonesia y de Malasia en el siglo XIX y que llegó a las mismas ideas sobre la evolución de los seres vivos (y al mismo tiempo) que Charles Darwin.

El segundo libro, también grueso son las memorias de Biiruté Galdikas, “Reflejos del Edén” donde relata su larga estancia en Borneo estudiando y cuidando a los orangutanes. Tanto la mirada de un científico inglés sobre la naturaleza y la población nativa como el tesón de una joven norteamericana por vivir en la selva tropical, entretienen horas de espera en los aeropuertos y en los hoteles, pero sobre todo, te contagian una curiosidad por ver más allá de lo turístico.

Pasamos dos semanas en Vietnam con ola de calor tropical incluida. Caminamos por la ciudad de Hanoi, paseamos en bici por los arrozales de Tam Coc, en kayak por la bahía de Ha long y comimos la deliciosa sopa Bun Cha. Al pasar por el puerto de Hai Phong recordé la canción de Silvio Rodríguez y entendí que hacían sus muchachos durante la guerra que mantuvieron con los norteamericanos. Durante las dos semanas el cielo tenía siempre un color plomizo de calor intenso, eso si, propiciaba buenas fotos . Por eso, cuando llegamos a Bali, el cielo azul y las verdes laderas de los volcanes me llenaron de ilusión por esta nueva etapa del viaje.

Indonesia es un país joven políticamente hablando, que necesitó una guerra contra Holanda, la metrópolis colonial, para conseguir su independencia. La multitud de islas que lo conforman son mayoritariamente islámicas. No hay que olvidar que se trata del país con mayor población musulmana del mundo. En los meses anteriores al viaje tuvimos noticia de que este joven país mantenía un hospital en la franja de Gaza y que seguramente fue destruido por los bombardeos israelíes.

. Hay dos islas que son excepciones, una es Bali, toda ella hinduista. Parece que desde el siglo XVI se asentaron comerciantes hindúes y el barroquismo de su mitología llenó de templos y de esculturas la isla. La otra es Sumba, de mayoría cristiana.

Alfred Russell pasó muchos meses en Java, Borneo, Sumatra, Célebes y Molucas estudiando principalmente los insectos y las aves. Para viajar en el siglo XIX necesitabas del apoyo de la población local, aunque fueras recomendado y protegido por el poder colonial, y ese contacto le servía para conocer la cultura nativa.

En Bali estuvo muy poco tiempo, solo en el norte de la isla, y se maravilló de los arrozales, cuyo origen en la isla atribuye a Brahmanes hindúes. El escalonamiento de las parcelas, ciñéndose al terreno como un mapa topográfico y la distribución del agua en la red de acequias le parecía de un refinamiento superior a los usos agrícolas europeos.

|

Nos alojamos en Ubud, una población turística del centro de la isla con veleidades culturales y artísticas. Desde allí, Cantu, el driver de Marina desde hace unos años, nos llevó un día a visitar los arrozales de Jatiluwi, patrimonio de la Unesco. Lo mejor: podíamos andar a nuestro aire, la red de senderos estaba perfectamente marcada, con planos en los cruces importantes y no faltaba algún pequeño warung para refrescarse. A la entrada de un lodge eco un cartel avisaba del peligro de caída de durians desde los árboles. Los durian son un fruto del tamaño de un buen melón, armado de unas púas duras y que crece en unos árboles altos. Además del riesgo de descalabrar a los paseantes, tiene otro grave inconveniente: un olor muy desagradable, fétido. La paradoja es que el sabor de su pulpa, sin el olor de la cáscara, es uno de los sabores frutales más sutiles y deliciosos que existen.

En todas las parcelas había pequeños altares y mesitas para las ofrendas, la religiosidad de la isla se siente en todas partes. Al salir de Ubud esa mañana, junto a un pequeño lago, llegaba una procesión de balineses con una buena panoplia de instrumentos musicales a realizar una ofrenda junto a un pequeño templo. Esta “ceremonia” está motivada por que se trata de la “noche sin luna” o “luna nueva”, como decimos nosotros. Paramos para acercarnos a la ceremonia y las mujeres, de distintas edades, estaban encantadas de fotografiarse con Marina.

Pasamos un día más en Ubud, Marina atiende su trabajo por internet y yo me dedico a las compras de artesanía y a pasear. Hay un bonito sendero que parte del río y que remonta la densa y oscura jungla hasta llegar a los arrozales que rodean la ciudad y que van siendo invadidos por instalaciones hoteleras; algunas parecen clones de los edificios de apartamentos de cualquier centro turístico de la costa española.

Nos quedaban todavía unos 10 días de estancia en Indonesia. En principio pensamos en desplazarnos a las zonas menos turísticas de Bali, a la costa oeste, en Medeui o a Singarassa en el norte, pero Marina tenía noticias de una isla “diferente” donde todavía persistían tradiciones ancestrales, el turismo era incipiente y nos podíamos alojar en una escuela hotel. Llegados a este punto del viaje, había que dar un salto de calidad y lanzarnos a la aventura, así que sacamos los billetes de avión y reservamos la estancia.

Cantu, nuestro driver, puso cara de asombro cuando le comunicamos que nos íbamos a Sumba, él no ha estado nunca allí, pero su mirada parece decirnos que tengamos cuidado, que en esa isla raptan a mujeres para casarlas y que en algunas ocasiones sientan a sus muertos a la mesa. Seguramente Cantu sea algo aprensivo, porque cuando le propusimos visitar una aldea junto al lago Batur donde depositan sus muertos sin enterrar bajo un baniano gigante, puso muchos inconvenientes, dijo que los habitantes de Trujan podían ser belicosos y que mejor no lo hiciéramos. Renunciamos y cambiamos la visita por el museo del Geoparque dedicado al volcán Batur. Después me alegré de la idea, cuando en el aeropuerto de Dempassar vi que se vendían unas calaveras de plástico como souvenir del volcán.

Dejamos atrás la caótica Bali y su aeropuerto doméstico, desde donde salen aviones a las principales ciudades, como Yakarta o Medang, pero también a destinos que no tenían la más mínima connotación geográfica para nosotros, y donde las azafatas de las distintas compañías avisaban a gritos de la salida inminente de los vuelos.

Llegamos al pequeño aeropuerto de Tambolaka, sobrevolando Lombok y Sumbawa y al bajar del avión caminando hacia la terminal, parecía que se había terminado el ruido del mundo. Nos esperaban de la fundación para llevarnos a nuestro alojamiento. Las calles de la pequeña ciudad cercana no tenían nada que ver con Bali, y por supuesto mucho menos que con la laboriosa Vietnam. Durante la siguiente semana íbamos a descubrir aspectos de la isla y de su población que la dotaban de una gran peculiaridad. Marina que conocía otras islas de mayoría musulmana como Lombok o Sumatra, estaba desconcertada.

Si Bali es la excepción hinduista de Indonesia, Sumba es la excepción cristiana. Nos habían contado que en Indonesia, según marca la constitución es obligatorio hacer una declaración de la religión profesada al hacer la inscripción de nacimiento. En la isla de Sumba la mayoría de la población practicaba tradicionalmente una religión animista: “marapu”, pero como no era una posibilidad constitucional, la población se declaraba cristiana, protestante o católica, para seguir con sus ceremonias y creencias tradicionales y con el tiempo se fue volviendo un sincretismo

Sumba no es una isla volcánica, cosa rara en Indonesia. En el mapa se la ve un poco descolgada del cinturón de islas volcánicas que conforman el llamado “arco de fuego”. El paisaje ha cambiado, las montañas son suaves, en la parte oriental de la isla hay unas elevaciones que superan los mil metros, pero el resto son colinas, a veces herbosas. En las llanuras próximas a las costas se pueden ver hasta acacias, que recuerdan a la sabana africana. Incluso las construcciones de las casas tradicionales, las tumbas megalíticas que tanto abundan, los monolitos y las esculturas tienen un cierto aire polinesio. Parecía que en alguna playa podríamos ver un moai oteando el horizonte.

El señor Wallace no pudo pasar a la historia de las ciencias por ser el alumbrador de la teoría de la evolución de las especies, Darwin se le adelantó. Pero si que definió una frontera entre Asia y Australia, y lo hizo estudiando la distribución de aves e insectos por todo lo que él llamaba “archipiélago malayo”. Esta frontera (hoy llamada “línea de Wallace”) atraviesa el estrecho de Lombok, por tanto, y de una forma taxativa, se puede decir que Bali es Asia, pero Lombok ya es Australia.

En nuestra hora de avión no solo habíamos pasado el límite del turismo masivo, también habíamos pasado una frontera biogeográfica. Las ciencias geológicas, en el siglo XIX no tenían todavía elaborada la teoría de tectónica de placas, pero hoy sabemos que esa frontera, es el espacio de choque y subducción de dos placas de la litosfera. Esta colisión ocasiona el nacimiento de volcanes y de corteza continental que es rápidamente cubierta por una selva monzónica.

Maringi, la escuela hotel donde nos alojamos superó todas las expectativas .Las construcciones hechas todas ellas de bambú alcanzando proporciones considerables, la dulzura de los chicos y chicas que aprendían hostelería, la comida, el esplendor del cielo estrellado con las constelaciones australes…teníamos la sensación de haber llegado al sitio apropiado. Además, después de tres semanas viajando a un ritmo trepidante, Marina y yo convivimos en aviones, grabs, hoteles y barcos sin ningún problema; se esfuerza continuamente por cuidarme. Se enfadó conmigo porque en un vuelo olvidé poner el candado a su maleta y a la llegada al hotel comprobó que le habían robado un neceser con artículos de higiene.

Dedicamos el primer día a descansar y a planificar las actividades de la semana. Yo salí en bici a dar un paseo hasta la playa de Mananga, y la alegría con que me saludaban desde las pequeñas granjas y algunos grupos de jóvenes que pasaban el sábado en la playa, me hizo ver que los turistas éramos bien considerados por estas latitudes y longitudes. En muchos lugares del mundo, un turismo bien planificado puede contribuir al desarrollo local.

Marina consiguió un coche con conductor y al día siguiente, provistos de un picnic empezamos a visitar la isla. Theo, nuestro driver y benefactor resultó ser muy simpático, había trasnochado para ver el último partido del Real Madrid en la liga española. Además con buen manejo del inglés resultó hábil planificando el día. Nos llevó a bañarnos a Waikuri lagoon y a Mandorak beach, donde eramos los únicos extranjeros. En la laguna costera, un pequeño grupo de estudiantes de una escuela católica se lo pasaba en grande saltando desde una estructura de bambú y esperando a que nos bañáramos nosotros. Decepción, Marina no quería ser el espectáculo del día, así que se conformaron con mi torpe entrada al agua desde unas escaleras resbaladizas.

Después de la comida en otra estructura de madera y bambú junto al acantilado, nos pusimos en marcha hacia la aldea Retenggaru por una estrecha carretera. El oeste de la isla me recordaba a la costa de Kenia, se veían acacias, solo faltaban los baobabs. Las pequeñas granjas con la vivienda tradicional, no tenían electricidad y parecían practicar una agricultura de subsistencia; tenian el maíz de un bonito color rojizo secándose en esteras. Estaban plantando la nueva cosecha sobre rastrojo quemado, y aparecían las cortantes rocas de arrecife fósil. Un suelo esquelético.

Muchas de las casas que habíamos visto en los alrededores de Tambolaka eran construcciones de madera y bambú. Se levantan sobre el suelo algo más de un metro, y el espacio que resulta entre el suelo y el primer piso es el de los animales domésticos, cerdos, gallinas y cabras. La cubierta era generalmente de hojas de algún tipo de palmera, aunque ya se veían cubiertas de chapa o hasta de teja. Pero destacaba en muchas de ellas una elevación del tejado en forma tronco trapezoidal, como si de un enorme chimenea se tratara. Al llegar a Retengaru comprobamos que el “diseño” salía de las construcciones tradicionales.

Dempta Bato, indonesia de Sumba: “Creo que me di cuenta de lo especial que era nuestra cultura cuando me fui a estudiar fuera. Aquí creemos que nuestros ancestros viven en los árboles, las rocas y el mar y que es necesario convivir con ellos en armonía. Es por eso que las casas de bambú con techos de paja tienen un tercer piso reservado exclusivamente para los ancestros, que la mayoría de familias nunca visitan. De hecho, solemos hacer los techos altos porque creemos que así construimos conexiones más sólidas con los espíritus.”

Yo siempre me preparo los viajes con fervor, así había hecho con Vietnam y con Bali, pero como llegar a Sumba no era seguro, no había leído nada y me confié a la improvisación. Los techos sobreelevados surgiendo entre la arboleda parecían señalar una geografía desconocida, parecía salir de la imaginación de un diseñador de mundos ajenos al planeta Tierra. La proximidad a un caudaloso río que se abría al océano en un estuario bellísimo y la abundancia de tumbas megalíticas nos producía la sensación de haber llegado a un sitio mágico.

Alguna información infundada nos había llegado sobre la persistencia de ritos funerarios un poco morbosos, así que el impacto perceptivo de las construcciones y los habitantes con su “parang” al cinto, los ojos vidriosos y la boca roja de masticar betel, sobrecogían. Theo nos conminaba a acelerar la visita, decía que se sentía presionado para que compráramos artesanía y se dirigió hacia el sitio donde estaba aparcado el coche con Marina. Yo volví a dar una vuelta y a hacer más fotos, hasta me senté en los bancos de bambú que rodean las viviendas y observé los tejidos y las tallas que elaboraban, de notable valía artística.

Cuando volví al coche, un nativo, con toda la indumentaria “marapu” se había sentado en el suelo frente a Marina y la miraba fijamente ofreciéndole betel. Theo se sintió obligado a protegerla y la hizo subir al coche, Marina decía que se sentía hechizada. Nos alejamos de la aldea y de sus misteriosos habitantes para ver las tumbas más cercanas a la playa, seguramente las más antiguas.

De vuelta a España empecé a investigar sobre estos monumentos funerarios y encontré la tesis doctoral que un antropólogo canadiense había realizado hace unos 20 años y que descubría aspectos interesantes.

En primer lugar, aunque son literalmente “tumbas megalíticas” no tienen la antigüedad de los monumentos megalíticos que conocemos en Europa y que se remontan al Neolítico. Las investigaciones arqueológicas realizadas en la isla no le otorgan a estas construcciones una edad superior a los mil años.

Tienen una pequeña cámara conformada por cuatro o seis lajas de piedra colocadas verticalmente y una gran losa que se apoya sobre las anteriores como una gran mesa o altar. Algunas veces las piedras verticales se inclinan hacia dentro resaltando más el vuelo de la piedra angular. Algunas están decoradas con dibujos geométricos, con caballos y hasta con palabras de alguna lengua antigua.

El segundo aspecto que Ron Adams destacaba en su tesis es el carácter tribal de su construcción. Cuando una persona pone en marcha el proyecto para construir una tumba debe ser autorizado por el clan. Esto es comprensible porque para cortar y sobre todo, para transportar una losa desde la cantera de piedra caliza de donde se extrae hasta la aldea, a veces varios kilómetros y con pendientes, es necesaria la ayuda y colaboración de cientos de personas. Hay imágenes de hace unas décadas con una multitud de personas tirando de las losas montadas sobre una especie de trineo y deslizándose sobre troncos.

Como envidio el trabajo del señor Adams. Pasar una larga temporada en esta parte de la isla entrevistando a las personas de una cierta edad para obtener información sobre los complejos mecanismos sociales de clan y tribu que permitían levantar estos complejos funerarios, me parece un privilegio. Recogió en su trabajo que solo las familias de cierto nivel social podían permitírselo, para las más sencillas había tumbas más simples, con una simple losa en el suelo. Está recogido también en las tradiciones de la isla la existencia de ciertas formas de esclavismo, y para estas personas las tumbas eran simples enterramientos.

Un precepto importante en la tradición es que una familia (generalmente la tumba se construye para un matrimonio) no puede iniciar el proceso si sus padres todavía no lo han hecho. Además, en una tumba nunca pueden reposar los hijos junto a los padres, pueden, eso si, hacerlo los nietos que han muerto sin desposarse.

Después de leer este trabajo, llama la atención lo bien consignados que están los gastos en comidas y banquetes para los trabajadores que participaban en el proyecto y todos los familiares y amigos que ayudaban en el transporte. Para cada etapa está perfectamente instituido el número de cerdos, búfalos y pollos que se debían sacrificar. Los informantes del antropólogo reconocían que no siempre eran necesarias tantas personas para el transporte, pero era una fiesta en la que participaba y de paso se estrechaban lazos tribales.

Cuando terminamos de fotografiar las tumbas cercanas a la aldea de Retanggaru, Theo nos informa de que hay otras aldeas tradicionales donde el ambiente no es tan opresivo y los habitantes son más afables con los visitantes. Tenemos pensado repetir excursión con el coche dentro de dos días, pero hay un problema y es que Theo no podrá acompañarnos el martes porque tiene que asistir a la boda de un primo suyo, y el conductor que lo sustituirá apenas habla inglés. Se le nota preocupado, y al rato nos propone que lo acompañemos a la boda, nos invita formalmente. Decimos que es todo un honor para nosotros pero no queremos crearle complicaciones. Sigue dándole vueltas y finalmente decide que nos acompañe su jefe a la boda, que habla inglés perfectamente. Cuando llegamos a Maringi quedamos emplazados para el martes. No entendemos bien el alcance de esta propuesta.

Al día siguiente nos quedamos en el alojamiento. El pabellón de yoga es una hermosa construcción de bambú, allí empiezo el día sintiendo la magia del lugar, de estar en un sitio tan particular y tan alejado de la rutina. Después del desayuno, Marina opta por descansar y yo me pido una bici para ir de nuevo hasta la playa cercana.

Por el camino paso junto a pequeñas granjas con la estructura tradicional de bambú, eso sí, no tienen la elevación … de las que vimos ayer. La gente me saluda con alegría y tengo ganas de hacer fotos, aunque me pesa la idea que me ha transmitido Marina del libro de memorias de Sebastiao Salgado: nunca hay que “robar” una foto, para fotografiar a una persona hay que hablar con ella, establecer unos vínculos y luego pedir permiso.

Algunas de las granjas hechas de obra reproducen en el tejado la elevación de las casas tradicionales que vimos ayer en Retanggaru, aunque de chapa y sin su altura y estilización. A la entrada de muchas granjas también hay tumbas, pero ya no son de piedra sino de ladrillo y cemento. La tradición se mantiene. Las tumbas, que parecen altares están decoradas con motivos cristianos, muestra del sincretismo religioso de la isla.

La vegetación es un enigma, al cambiar mi región mediterráneo habitual por el reino biogeográfico tropical, me encuentro totalmente perdido. Poner orden taxonómico en la jungla es una tarea imposible para el visitante ocasional. La variedad de árboles, el enorme parecido entre ellos, la ausencia de flores dificulta su clasificación. Además no se ven rodales de la misma especie como en el bosque mediterráneo o templado, siempre son bosques mixtos.

Distingo las acacias, las casuarinas de la playa y los pandanos que crecen junto a la orilla del mar. He podido conocer tres más gracias a la ayuda de la población local. Hay un árbol muy frecuente en las zonas habitadas, tiene hojas enormes de hasta 40 cm de largo y 30 de ancho con unos pequeños frutos de la textura del papel. Con este detalle me había puesto a investigar en internet sin resultados. Cuando le pregunté a Theo por el nombre del árbol me dijo “hardwood tree”, lo busco en la red y con este dato me lleva al nombre científico, Tectonia grandis, vulgarmente conocido como teca. Allan, un chico encantador y pendiente de nuestro alojamiento ve en la mesa del porche uno de los frutos que he recogido de otro árbol, lo señala y me dice: ”mahoney” De ahí a Swuitenia mahagoni hay un pequeño paso. Hugo, nuestro guía al día siguiente me señala en el camino la moringa cerca de las casas. Yo no sabía que era un arbolito y Marina, cuando le cuenta a Hugo lo que ella paga por una bolsita en España, se lo traduce al conductor y a ambos se rien pensando en la fortuna que dan a los cerdos para comer

El pandano crece junto al océano.

Por la tarde Marina se queda trabajando y yo prosigo la exploración en bici de la costa cercana al hotel, ahora me dirijo hacia el Sur buscando Oro beach. En la estrecha carretera hay un camión averiado, han pinchado una rueda y como está cargado de arena, el gato no puede levantar el camión para extraer la rueda, así que está descargando a paladas toda la arena en la carretera para aligerar el peso. Hay una mujer trabajando, y a pesar del incidente que sufren me sonríe con una espontaneidad y cortesía que pocas veces había visto. El año pasado en Kenia nos miraban con indiferencia y hasta con un poco de recelo, en Marruecos, país que hemos visitado mucho, la población local suele mostrarse indiferente con los turistas.

En la playa de Oro, sobre el acantilado de arrecife están montando un pequeño hotel. Es un lugar idílico y pienso que el turismo incipiente debe tomar un rumbo diferente al que hemos sufrido en Europa e incluso en Bali. Junto al hotel hay un grupo de unas 20 personas sembrando maíz, al pasar con la bici me llaman “mister” y me hacen gestos para que me detenga. Saludo y sigo pedaleando, luego pienso que he dejado pasar una ocasión única de establecer unos vínculos con la población nativa, ver de cerca las sencillas prácticas agrarias y de paso hacer buenas fotos.

La playa es impresionante, no tan larga como l vecina de Mananga . Unos jóvenes hacen snorkel con traje de neopreno y fusil de arpón, están pescando. En la orilla las sencillas canoas con estabilizadores de bambú. Al volver por la carretera sigue el camión averiado con la arena en el suelo, no hay nadie, se han llevado la rueda y han señalizado con grandes ramas el obstáculo.

Por la noches, los jóvenes ven una película en uno de los pabellones de bambú que sirven de aula y yo me uno a ellos. Aunque no entiendo una palabra de las películas indonesias que ven y disfrutan, me siento muy a gusto, me identifico con estos chavales tan alegres, porque también pasé por un internado y recuerdo la experiencia de ver una película en grupo. A mi también me sacaron de un ambiente rural para recibir una formación y unos estudios universitarios que mi familia no habría podido costear, así que me emociona el brillo de los ojos de estos chicos cuando te cuentan que les gustaría trabajar en hoteles de Bali o de Suiza o de Marraqués…

A veces, en un viaje surge un destello de magia y por un tiempo, unas horas o un día, dejas de ser turista y eres un viajero. Esto ocurre si la comunidad nativa te acepta en su vida privada, y así nos ocurrió aquel martes de mayo.

Aquel día, además del conductor, contamos con la asistencia de Hugo, un chico bien informado y dispuesto a que nuestra asistencia a la boda fuera completa y nos documentó todo el tiempo. Se muestran orgullosos de sus tradiciones y no quieren que pensemos que la boda equivale a la “compra” de una novia por parte de la familia del pretendiente. Antes de ir a la ceremonia nos llevaron a visitar los arrozales de Waikelo Sawala.

De una gruta nace un potente caudal de agua que inunda todos los arrozales mediante acequia y canales. Incluso se forman algunas pozas para el baño.

Apenas podemos pasear un rato y observar el trabajo para poner los plantones de arroz en las parcelas inundadas. En seguida avisan por teléfono a Hugo de que la boda va a empezar y nos dirigimos hacia una aldea cercana, en una zona montañosa.

La casa de la novia es grande y moderna, con un bonito porche donde se acumulan los regalos que aporta la familia de la novia, la mayoría enseres domésticos, muebles y una reluciente moto. A la entrada de la casa hay unas cien personas sentadas bajo un toldo esperando. A nosotros nos hacen pasar, nos reciben Theo, con su vestimenta tradicional y su parang al cinto y su hermana, una mujer que se va a convertir en informante de Marina, es profesora y con buen inglés. Presentamos nuestro regalo, un sarong que hemos comprado en Tambolaka y Marina se hace una bonitas fotos con la novia, que no puede disimilar su nerviosismo. Nos dan unos generosos puñados de betel y con sonrisa picarona nos invitan a que mastiquemos alguno.

Pronto nos avisan de que está llegando la comitiva del novio y salimos a la puerta. Aparecen varios camiones cargados de caballos, búfalos y cerdos, es la dote que aporta el novio, y detrás viene este con toda su familia. Los hombres y los niños con su indumentaria marapu y su parang, las mujeres con bonitos y finos sarongs, van pasando al interior de la casa después de saludarse frotando la nariz. Yo aprovecho para curiosear por el patio trasero con la confianza de ser bien recibido; en un pequeño patio están troceando sobre unas tablas en el suelo varios cerdos. Les encanta ser fotografiados y posan elegantes pese a ser sorprendidos en una labor carnicera. En otro patio se está preparando la comida con numerosas ollas y las mujeres quieren ser fotografiadas, luciendo sus sarongs, sus blusas y su luminosa sonrisa.

Theo viene a buscarme y me introduce en la sala porque va a empezar la parte principal de la ceremonia. Sentados en esteras, se encuentran frente a frente las dos familias, y según nos informa la hermana de Theo están “representando” todas las etapas que ha seguido el proceso de matrimonio, desde la pedida de mano y la negociación de la dote. El tono es solemne, intercambian algunos regalos como cuchillos o unas curiosas varas talladas. Sigue el intercambio dialéctico, empiezan a oírse algunas risas, las mujeres de las dos familias se levantan, se abrazan y estalla una algarabía generalizada, con gritos rituales y cánticos. Los hombre empuñan sus parangs y los agitan al aire. La emoción es tan intensa que nos contagia. Quizás sea el efecto del betel. Y eso que solo hemos probado las nueces secas y no unas pequeñas piñas cilíndricas.

Como era de suponer, también somos invitados a la comida que compartimos con esta comunidad alegre y orgullosa de sus tradiciones. Prueba del sincretismo religioso de la isla, es que el domingo siguiente realizarán una nueva ceremonia nupcial en la iglesia católica. Aunque desde esta tarde la nueva pareja se desplaza al domicilio de la familia del novio y convivirán con ellos hasta que puedan independizarse. La ceremonia termina con el sacrificio de unos cuantos cerdos que son descuartizados y repartidos entre todos los invitados.

l papel de las ceremonias es clave en la vida social de Sumba. Hay ceremonias para empezar la construcción de una tumba, hay ceremonias para las bodas y también para distintas celebraciones y festividades. Una de ella es conocida como “pahola”, y son unas competiciones que realizan jinetes sobre los pequeños caballos de la isla, y que incluyen carreras, lanzamientos de lanzas y hasta violentas peleas, dicen a veces.

El día exacto de la “pahola” está anunciado por la aparición de unos gusanos marinos (“nale”) que se acercan a la orilla para desovar. Se les atrapa con jaulas de bambú y se llevan a las aldeas para ser consumidos como condimentos de otros alimentos. La llegada de estos gusanos coincide con el brote de los cultivos de arroz y según recoge la antropología occidental es también un periodo en el que hombres y mujeres jóvenes son más libres para entablar un noviazgo prematrimonial.

Sumba tiene el doble de superficie que Bali y no llega al millón de habitantes. Según Global Voices, a causa del terreno montañoso y la distancia entre los pueblos, solo el 25% de la población tenía acceso a la electricidad en 2010. Una ONG holandesa, Hivos, ha trabajado durante la última década para proporcionar electricidad a los residentes de la isla utilizando energías renovables, en colaboración con el gobierno de Indonesia y donantes particulares entre los que se encuentra la embajada de Noruega. No encuentro datos actuales sobre el estado actual del acceso a la electricidad por parte de la población, pero la impresión vIsual y las informaciones que recabamos es que todavía falta mucho por hacer.

Todo parece indicar que los habitantes de esta isla quieren llegar a la era del turismo con paso seguro, no dejando que las grandes multinacionales de los viajes dirijan el proceso. Si consultas en internet un portal de reservas hoteleras como booking verás que no hay más de treinta instalaciones hoteleras en toda la isla. Apenas media docena son lujosos resorts donde los privilegiados del mundo encuentran un ambiente exclusivo, tanto de naturaleza como de cultura.

Precisamente de estos hoteles fue la idea de crear una fundación para formar a los jóvenes de la isla en los trabajos que necesita una instalación hotelera de calidad y no solo el inglés, la cocina o la gestión administrativa, sino también la agricultura ecológica y la gestión de los residuos y de la energía. En un principio se encontraron con el recelo de los poderes tribales de la isla, pero con el apoyo y la mediación de Dempta Bato, una socióloga nativa, consiguieron vencer la oposición al proyecto y hoy la escuela de hostelería es muy apreciada por toda la comunidad. Así los expresaba Dempta: “Somos conscientes de que la idea de desarrollar un plan sostenible debe nacer de una conciencia común y convertirse en la idea y la esperanza del pueblo de Sumba. Esto requiere discusión, aprendizaje y la aprobación de muchas partes”.

En el otro voluminoso libro que cargo, Biruté Galdikas también descubre esta idea de consenso, para la que hay una palabra en lengua indonesia: “musyawarah”, que también puede significar discusión y deliberación. Ella lo entendió, cuando luchó para la preservación del bosque monzónico, hábitat del orangután. Había llegado a Kalimantán (Borneo) a principios de los años 70 para estudiar el comportamiento de estos grandes simios de pelo anaranjado. Era una de los “ángeles” de Louis Leakey junto a Jane Goodall y Dian Fosey.

Poco más de cien años antes, Alfred Russell Wallace había matado a varias decenas de orangutanes con el fin de enviar sus huesos y su piel a los museos europeos. Galdikas ha conseguido reintroducir unos cien orangutanes en la vida salvaje que habían vivido en cautividad, desde que sus madres fueron asesinadas. En poco más de un siglo el paradigma de la ciencia ha dado una vuelta espectacular.

También se ha producido un vuelco en la preservación del medio natural. En primer lugar, la población mundial casi se ha duplicado, después, la demanda de madera tropical y suelo cultivable se ha disparado de forma exponencial. No se puede ser muy optimista: los orangutanes no se extinguirán como individuos, pero si lo harán como grupos libres en la selva tropical.

Dedicamos nuestro último día de estancia en Maringi, antes de salir hacia el aeropuerto a visitar el huerto. Un chico encantador, me enseña las instalaciones, con sus viveros donde germinan las semillas, con el área donde producen el compost, la granja para criar sus pollos. Me siento tonto por mi bajo dominio del inglés hablado, aún así le pregunto por el cambio climático y me confirma la sensación que tiene mucha gente en el mundo, el clima cambia; este último año, la estación de lluvias que debía haber llegado en octubre se retrasó varios meses y no lo hizo con la intensidad acostumbrada.

Así se despedía el señor Wallace de una de las islas del archipiélago de las Molucas:

“Creo que en conjunto mi estancia con aquel pueblo sencillo y bondadoso resultó placentera. Tenía intención de regresar y de haber sabido que las circunstancias me lo impedirían me habría sentido más triste al dejar un lugar donde había visto por vez primera tantas criaturas singulares y bellas, gozando plenamente del júbilo que preña el corazón del naturalista cuando tiene la buena fortuna de descubrir un paraje, donde la vida cotidiana ofrece tesoros siempre nuevos e inesperados.”

Después de comer nos llevan al pequeño aeropuerto y sentimos que ha sido una aventura inolvidable, que esta isla ya está en nuestros corazones. También nos llevamos el ritmo reggae del que podría ser el himno oficioso de la isla: “Wellcome to Sumba island”.

Volvemos de nuevo al caos de Bali y en Uluwatu paso los dos últimos días en el ambiente de surferos-nómadas digitales, Marina se queda otro mes más y yo me dispongo a volver. De nuevo vemos las ofrendas hinduistas que preparan las mujeres por las mañanas y que distribuyen por los jardines del hotel y por el pequeño templo que hay al final; los pájaros visitan estas ofrendas hechas de alguna pequeña cantidad de alimentos y de chucherías.

l último día la emoción me embarga y hago verdaderos esfuerzos por contener las lágrimas, alegría de haber compartido el viaje y pena de dejarla por estos mares del sur, donde ella encuentra una felicidad que le es esquiva en Marbella. A mi me regala una experiencia extraordinaria, hemos llegado cerca de Australia con seis vuelos, toca volver a casa en dos.